【2026年施行】下請法改正のポイント解説

2025.11.11

- blog

- 2026年

- サプライチェーン

- 下請法改正

- 中小受託取引適正化法

- 価格転嫁

- 手形禁止

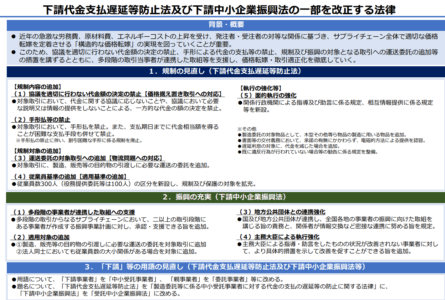

「2026年から施行される下請法改正で、何が変わり、実務にどう影響するのか知りたい」とお考えではありませんか? ご提示いただいた資料に基づき、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(旧:下請法。以下【中小受託取引適正化法】)などの主な改正内容を、項目ごとにご説明します。

これらの改正は、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させ、「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するための取引環境の整備を目的としています。施行期日は令和8年1月1日(2026年1月1日)です。

1. 法律の題名・用語の変更(下請法改正)

今回の改正で、発注者と受注者が対等ではない印象を与える「下請」という用語が見直されます。法律名も「中小受託取引適正化法」などに変更となり、実態に合わせた名称になります。

旧名称(旧法名/用語)

- 下請代金支払遅延等防止法(下請法)

- 下請中小企業振興法(振興法)

- 親事業者

- 下請事業者

- 下請代金

新名称(新法名/用語)

- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)

- 受託中小企業振興法

- 委託事業者

- 中小受託事業者

- 製造委託等代金

2. 中小受託取引適正化法(旧:下請法)の主な改正内容

旧下請法の改正は、適用対象の拡大(従業員基準、運送委託の追加)と、禁止行為の追加(協議拒否の禁止、手形払の禁止)が大きな柱です。実務への影響が最も大きい改正点と言えます。

A. 適用対象の拡大

保護対象を拡充するため、適用範囲が広がります。従来の資本金基準に加え「従業員数」での基準を追加しました。また、物流問題に対応するため「特定運送委託」も新たに対象取引となります。

① 従業員基準の追加

従来の資本金等の基準に加え、従業員数による基準を新たに追加します。

- 製造委託・修理委託・特定運送委託等:従業員300人以下(役員等を除く)

- 情報成果物作成委託・役務提供委託:従業員100人以下(役員等を除く)

この追加は、実質的な事業規模が大きいにもかかわらず資本金が少ない事業者や、法の適用を逃れるための減資を防ぐことが目的です。

② 対象取引に「特定運送委託」を追加

製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託(発荷主が運送事業者に運送を委託する取引)を、新たな取引類型として規制の対象に追加します。これは物流問題(荷役や荷待ちの無償化など)への対応を強化するためです。

B. 禁止行為の追加

コスト上昇局面における価格据え置きなど、取引の適正化を阻害する行為への規制を強化します。特に影響が大きい2つの禁止行為が追加されます。

① 協議に応じない一方的な代金決定の禁止

中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じないことや、協議において必要な説明または情報の提供をしないことなどにより、一方的に製造委託等代金の額を決定する行為を禁止します。この規定は、従来の「買いたたき」とは別に、対等な価格交渉のプロセスを確保する観点から新設しました。

② 手形払等の禁止

対象となる取引において、代金の支払手段として手形払を禁止します。また、電子記録債権や一括決済方式(ファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額(手数料等を含む満額)を得ることが困難な支払手段も併せて禁止します。これにより、受注者に資金繰りの負担を負わせる商慣習の是正を図ります。

Q. なぜ手形払いが禁止されるのですか?

A. 手形は現金化までに時間がかかり、受託事業者(旧:下請事業者)の資金繰りを圧迫する大きな要因でした。この商慣習を是正し、中小企業の資金繰り負担を軽減することが目的です。

C. 執行の強化等

法改正の実効性を高めるため、事業所管省庁にも指導・助言権限を与えます(面的執行)。また、発注書面の電子化容認や、減額時の遅延利息対象拡大など、実務的な変更も含まれます。

① 面的執行の強化

公正取引委員会および中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言権限を付与します。また、中小受託事業者が不利な扱い(報復措置)を恐れずに申告できる窓口として、事業所管省庁の主務大臣を追加します。

② その他の改正

- 製造委託の対象物品の拡大: 製造委託の対象物品として、従来の金型に加え、専ら物品の製造に用いる木型、治具などを追加しました。

- 電磁的方法による交付の容認: 発注書面等の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メール等の電磁的方法による提供を認めます。

- 遅延利息の対象拡大: 代金を減じた場合(減額)も遅延利息の対象に追加し、減額分について受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの期間の遅延利息(年率14.6%)の支払い義務が発生します。

3. 受託中小企業振興法(旧:下請振興法)の主な改正内容

旧振興法は、規制(旧下請法)と両輪で、中小企業の価格転嫁を「支援」する法律です。サプライチェーン全体(多段階)での取り組み支援や、行政による「勧奨」権限の強化がポイントです。

① 多段階の事業者が連携した取り組みへの支援(サプライチェーンの深化)

サプライチェーンの取引段階が深くなるにつれて価格転嫁割合が低くなるという課題に対応するため、2以上の取引段階にある事業者(Tier 0, Tier 1, Tier 2など)が作成する「振興事業計画」に対して、承認・支援できる旨を追加しました。これにより、直接の取引先にとどまらず、サプライチェーン全体の取引適正化を促します。

② 主務大臣による権限の強化(勧奨)

主務大臣が指導・助言を行ったにもかかわらず状況が改善されない事業者に対して、より具体的な措置を示してその実施を促す**「勧奨」**を行うことができる旨を規定しました。これにより、価格転嫁・取引適正化の実効性を高めます。

③ 適用対象の追加

【中小受託取引適正化法】(旧:下請法)の改正と同様に、(a)発荷主から元請運送事業者への運送の委託の取引と、(b)従業員の大小関係がある委託事業者(下請法の資本金基準外の取引も含む、中小企業同士の取引など)を適用対象に追加しました。これは【下請法】の対象外となる取引も含めて、価格転嫁や取引適正化を浸透させることを目指します。

④ 国・地方公共団体の責務規定の新設

地方における価格転嫁の推進のため、地方公共団体が受託中小企業の振興に必要な取り組みを推進するよう努めること、および国・地方公共団体等が密接に連携し、振興に取り組む旨を規定しました。

この度の法改正は、長年の商慣習を見直し、発注者と受注者が共存共栄し、サプライチェーン全体で持続的な価値向上を目指すための基盤を築くものです。適切な価格転嫁を構造的に定着させるために、規制面と振興面の両方からアプローチを強化しています。

質問:改正法(中小受託取引適正化法)はいつから施行されますか? 回答:令和8年(2026年)1月1日から施行されます。施行日以降に行われる取引(発注)から新ルールが適用されるため、施行前に契約書や支払システムの改修を完了させておく必要があります。

質問:手形払いは全面的に禁止されるのですか? 回答:はい、原則として禁止されます。従来の手形に加え、電子記録債権や一括決済方式であっても、支払期日までに満額(手数料負担なし)を得られないものは禁止対象です。資金繰りへの影響を早期に試算することをお勧めします。

質問:従業員基準が追加された理由は何ですか? 回答:資本金が小さくても実質的な事業規模が大きい事業者が、法の適用を逃れることを防ぐためです。製造委託等は従業員300人以下、役務提供委託等は100人以下の事業者が新たな保護対象(受託側)となる可能性があります。

質問:価格交渉を申し込まれた場合、拒否できますか? 回答:正当な理由なく協議を拒否することは禁止されます。「協議に応じないこと」自体が違反要件に追加されたため、申入れがあった場合は誠実に協議し、その経緯を記録に残す体制整備が必要です。

【弁護士の視点】手形禁止の影響

[手形禁止は、支払サイトが長い業界に大きな影響を与えます。ファクタリング等も実質的に禁止されるため、委託事業者(旧:親事業者)は支払プロセスの抜本的な見直しが急務です。]