労働政策審議会(第85回)速報 3法改正検討における要点

2025.10.29

- blog

- えるぼしプラス

- えるぼし認定

- カスタマーハラスメント

- カスハラ対策

- 人的資本開示

- 労働施策総合推進法

- 労働法改正

- 女性活躍推進法

- 男女間賃金格差

- 第85回労働政策審議会

労働政策審議会(第85回)速報 3法改正の要点解説

導入:今後数年の「働き方のルール」を左右する重要な審議

2025年10月27日に開催された第85回労働政策審議会(厚生労働省)は、今後数年の「働き方のルール」を左右する重要な審議となりました。

議題は、

- カスタマーハラスメント対策

- 男女間賃金差異の情報開示

- 育児期支援・柔軟な働き方の推進

といった、企業と労働者双方に関わる根幹的テーマ。いずれも「働く人の尊厳」と「生産性の両立」というキーワードに貫かれています。

本稿では、厚労省の公式資料および審議内容をもとに、改正の背景・政策意図・企業実務への影響を整理します。

第1章:今回の審議会の位置づけ──労働政策の“調整卓”

(結論)第85回労働政策審議会は、法改正前に実務界の意見を集約する重要な諮問機関です。人手不足や多様な働き方への対応といった構造的な改革が議論されました。

Q. 労働政策審議会とは何ですか?

労働政策審議会は、平成13年1月6日、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置されました。本審議会においては、厚生労働省設置法第9条に基づき、厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議を行います。また、本審議会は、労働政策に関する重要事項について、厚生労働大臣等に意見を述べることができます。

本審議会は、厚生労働大臣が任命する30名の委員(公益代表委員・労働者代表委員・使用者代表委員の各10名)で組織されています。委員の任期は2年とされ、再任することができます。

第85回の特徴:3法改正関連

背景には、

- 深刻化する人手不足

- 多様な働き方への制度的対応

- 職場トラブルの複雑化(ハラスメント・賃金・両立)

という三重の課題があります。つまり、個別法の改正ではなく、「職場の新常識」を再定義する構造的な改革が議論されたといえます。

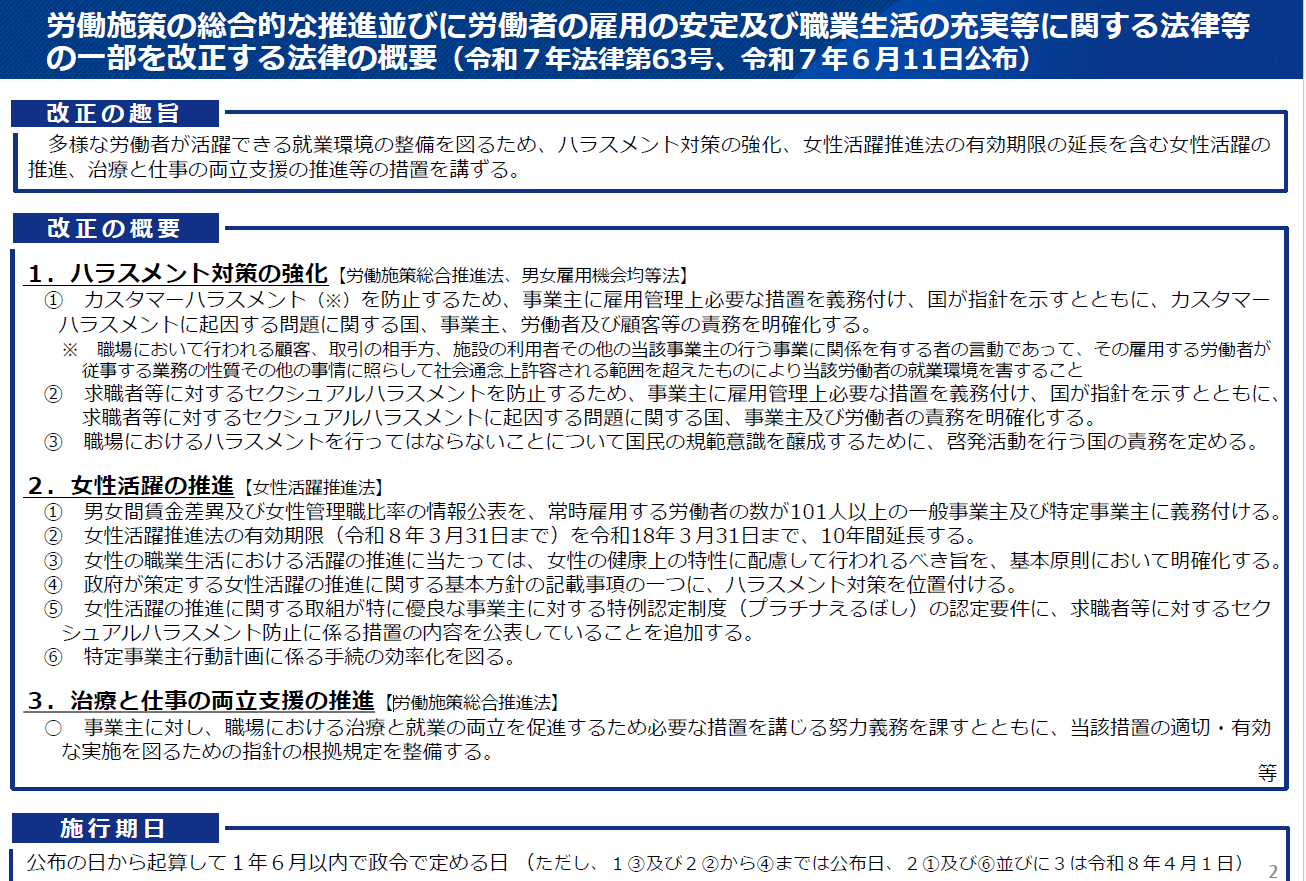

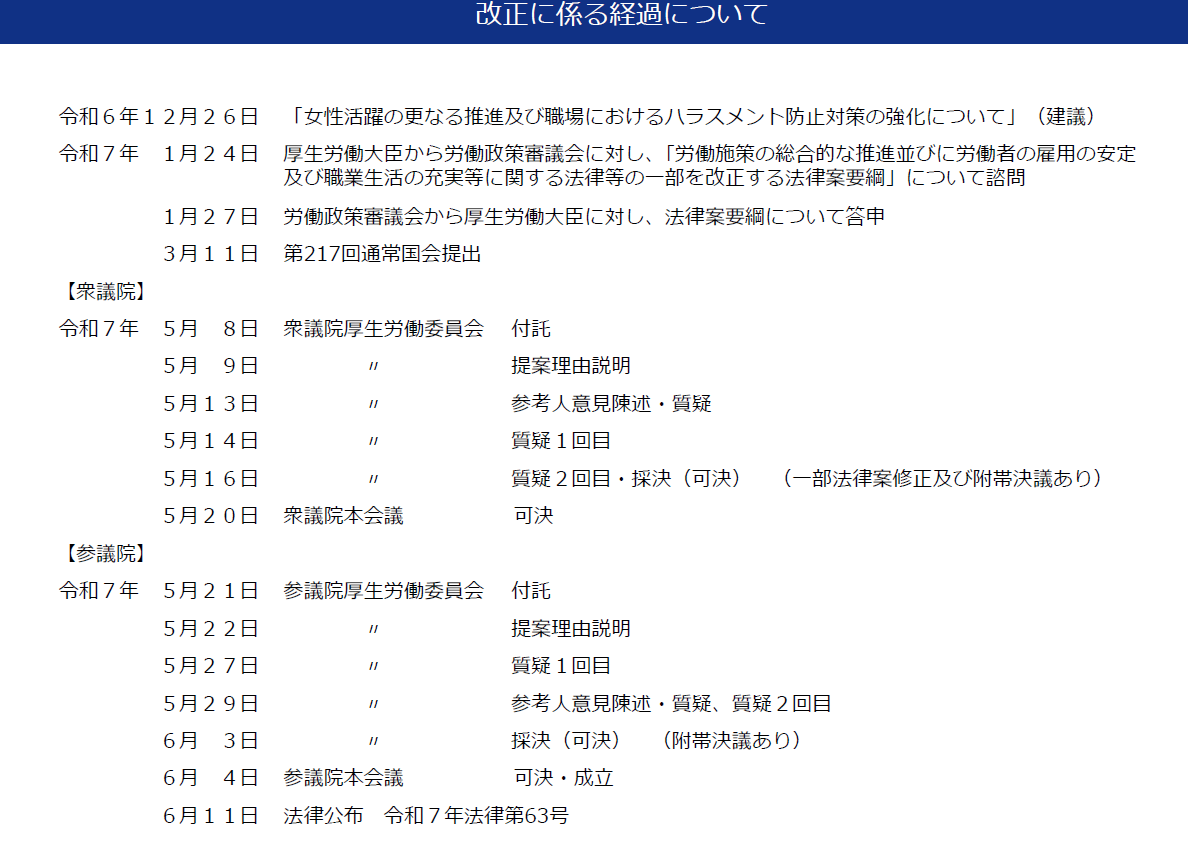

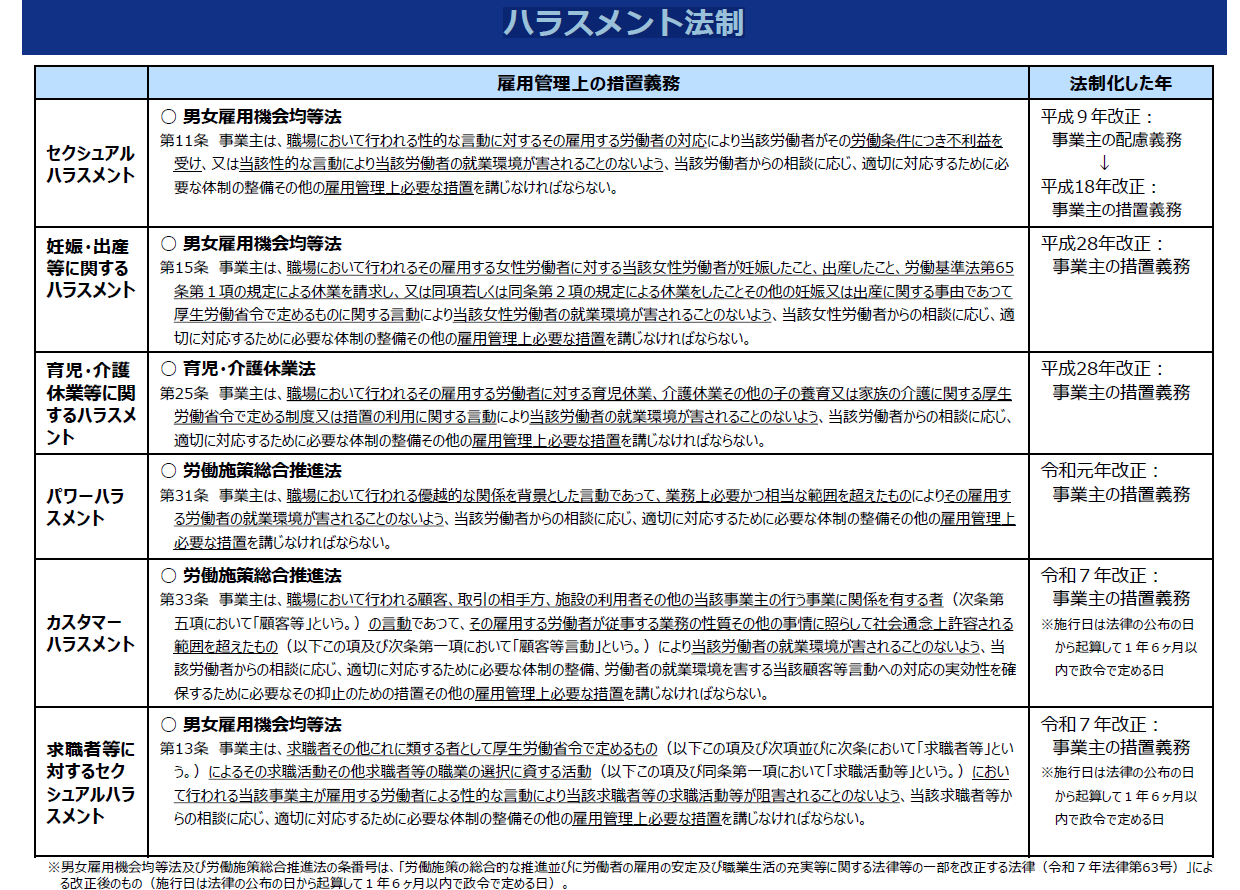

以上法律について以下の紆余曲折がありました。

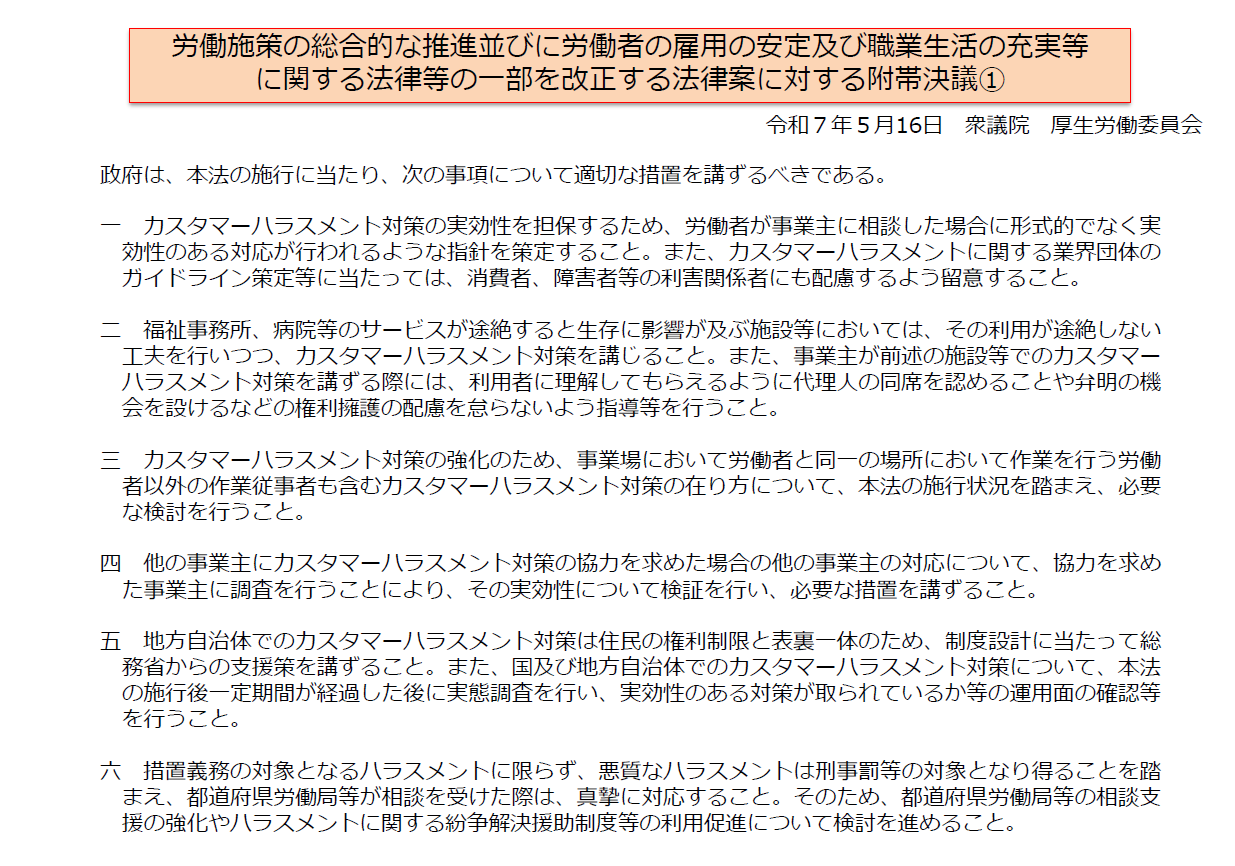

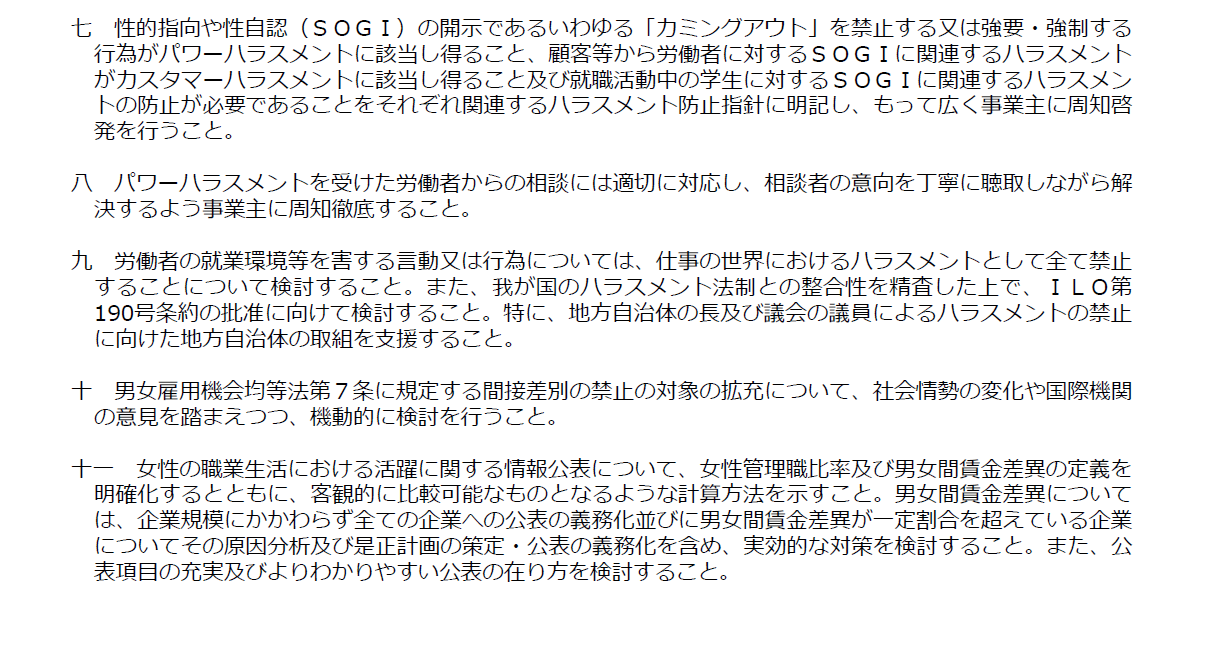

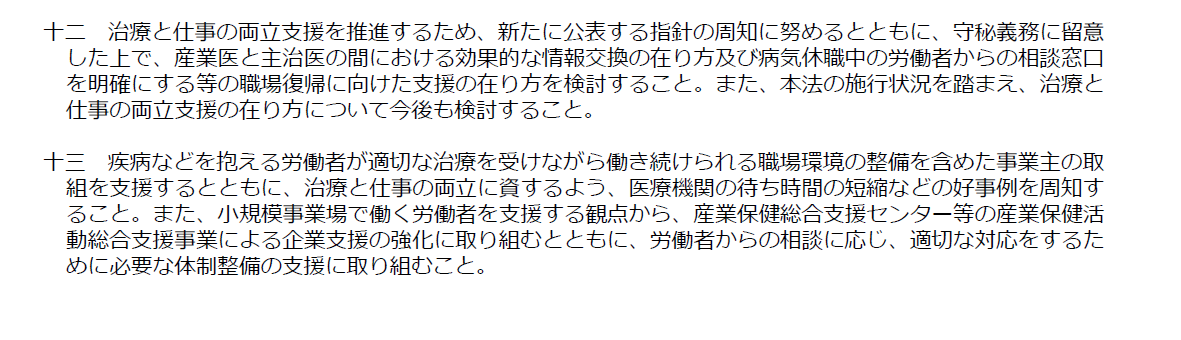

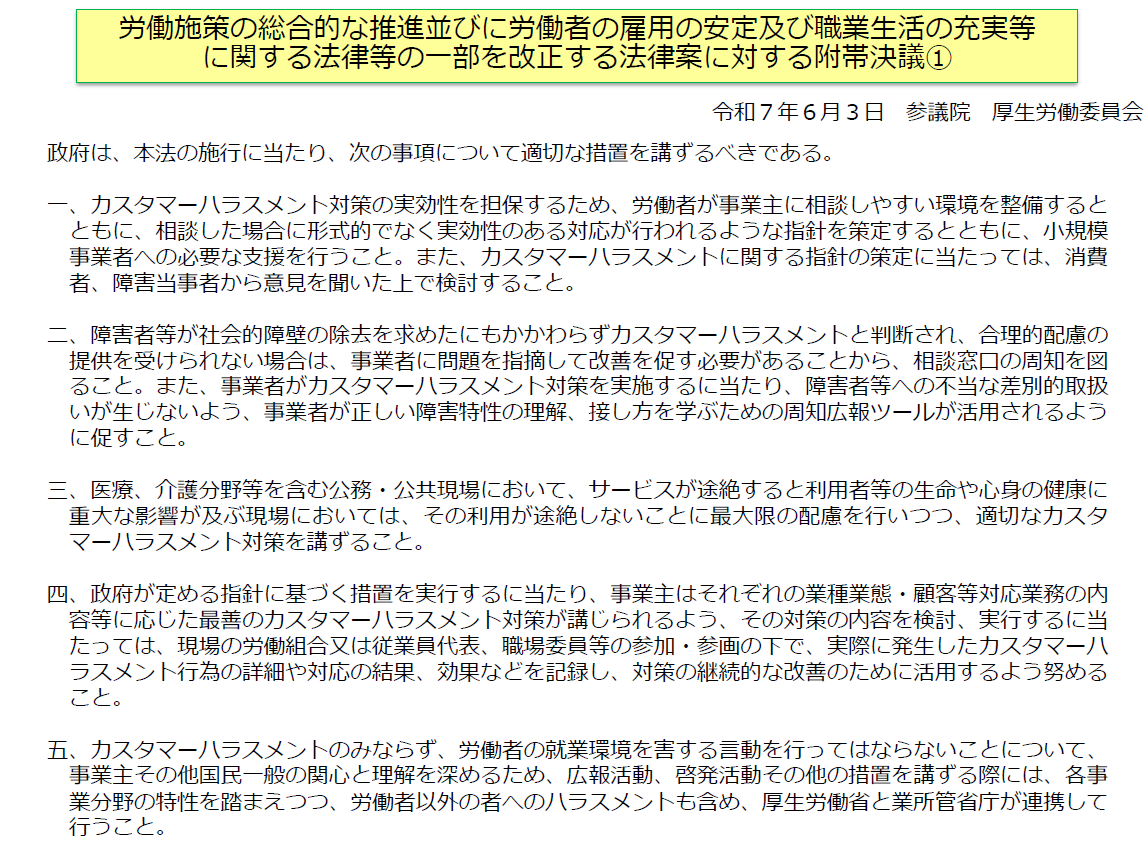

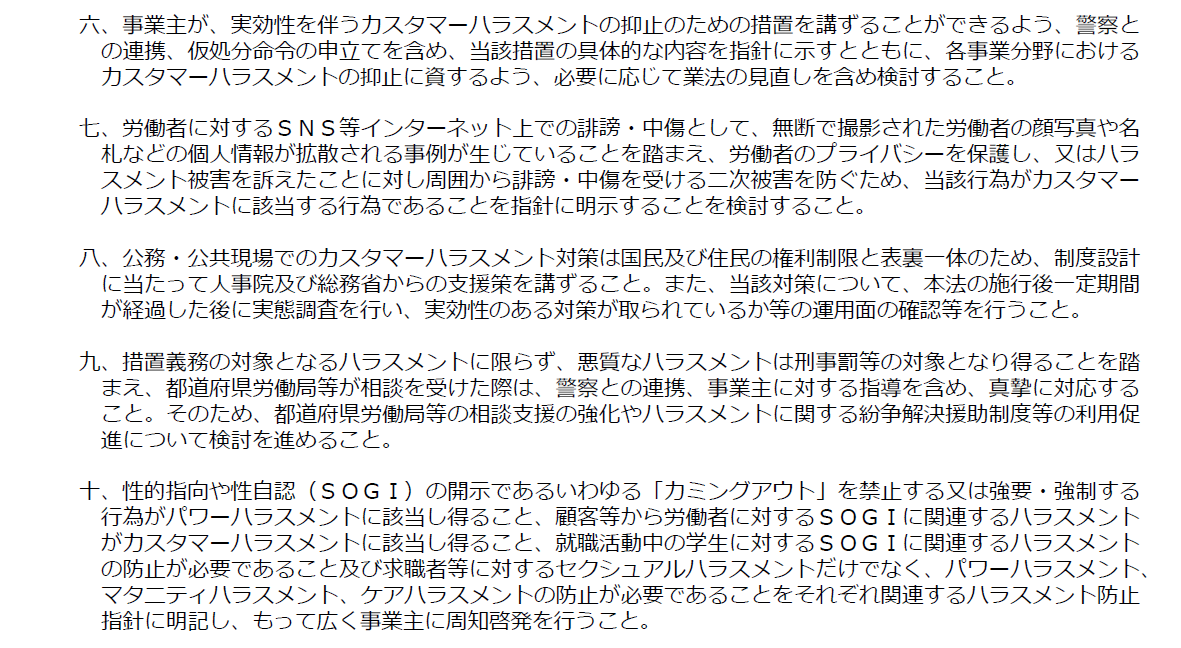

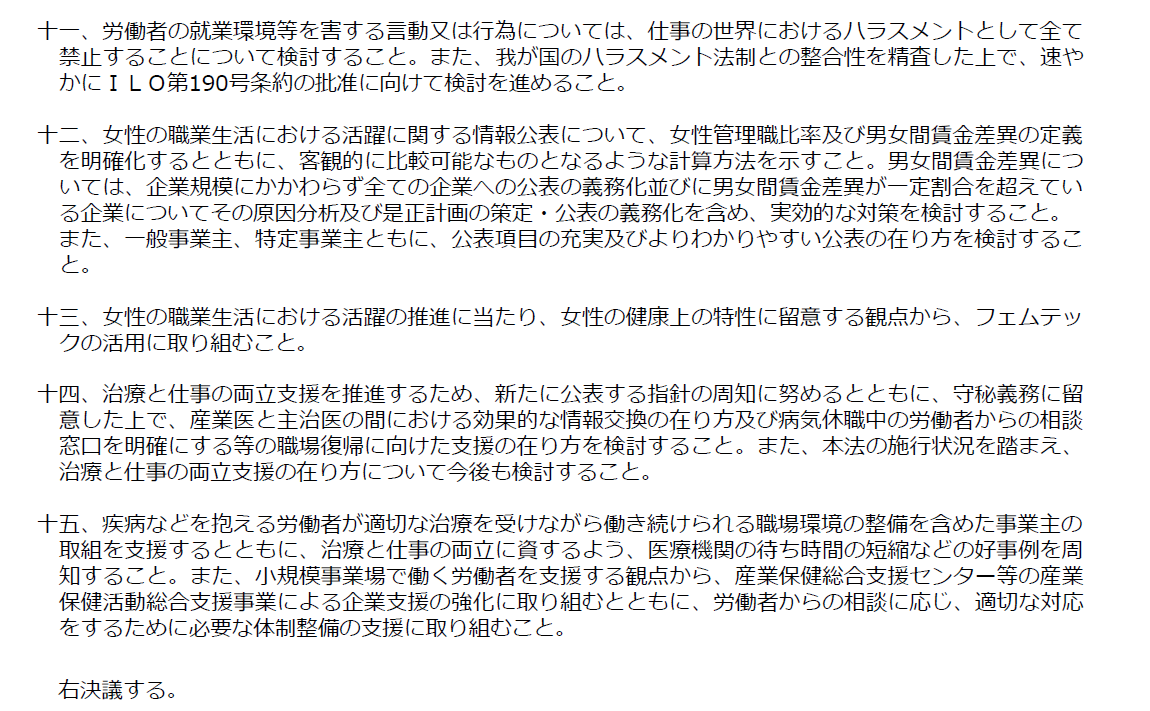

その結果、以下の付帯決議がされました。

衆議院

参議院

第2章:カスタマーハラスメント対策の義務化(【労働施策総合推進法】改正)

(結論)【労働施策総合推進法】(労施法)の改正により、事業主は「顧客等からの著しい迷惑行為」(カスタマーハラスメント)に対し、従業員の就業環境が害されないための防止措置を講じることが義務化されます。

今回雇用者がカスタマーハラスメントに対して法的に対応しなければならない義務を負うことになります。

背景:顧客対応が“リスク領域”に

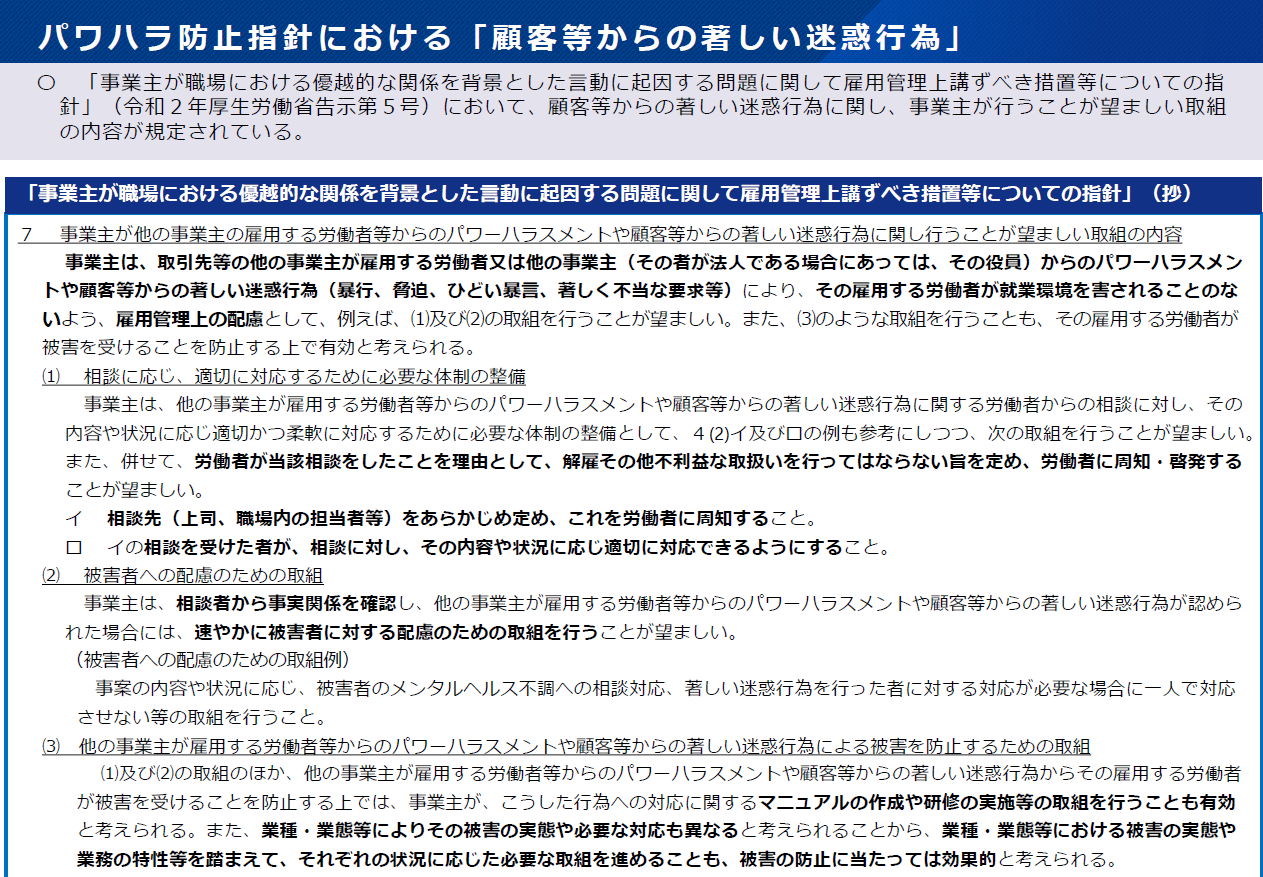

接客業・医療・行政窓口などで、顧客からの暴言・暴力・過剰要求が急増しています。現行法ではパワハラ・セクハラ防止義務は明確化されていますが、「顧客からの迷惑行為」への対応は法的裏づけが弱い状況でした。

改正の要点

- 「顧客等からの著しい迷惑行為」により就業環境が害される場合、事業主に防止措置義務を課す(【労働施策総合推進法】第33条改正検討)。

- パワハラ・セクハラに並ぶ「第三のハラスメント」として法体系に明記されることになります。

求められる具体措置

① 方針の明確化・周知(ハンドブック・社内掲示等)

② 相談体制の整備

③ 事後対応のプロトコル(被害者ケア・警察連携)

④ 抑止策(注意喚起ポスター・顧客行動指針の導入)

実務上の留意点

- 「社会通念上不相当」の判断基準(主観・客観の両立)

- 顧客との関係維持と従業員保護のバランス

- 個人情報保護・刑事告訴・労災認定など他法令との整合性

【弁護士 角田氏による実務アドバイス】

特に中小企業が注意すべきカスハラ対策の第一歩は「相談窓口の設置」と「対応手順の明文化」です。

①方針の明確化と周知・啓発

「当社(当店)は、お客様からの正当なご意見には誠実に対応しますが、従業員の尊厳を傷つけるカスタマーハラスメントは容認しません」という毅然とした方針を策定します。これをハンドブックや社内ポータル、店舗への掲示などで社内外に示すことが求められます。②適切な対応プロトコルの整備

相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者へのメンタルケアや加害者からの隔離といった配慮措置を行う体制(プロトコル)を整備します。悪質なケースでの警察との連携などもこれに含まれます。カスハラに対しては、一人で立ち向かわず、一人は記録係及び救援を呼ぶ、一人は応対するなど被害が大きくならないようにする必要があります。

💡 実務示唆:

企業は“ハラスメント対策”を労務管理だけでなくブランド・リスクマネジメントの一部として再構築する段階に入りました。

第3章:男女間賃金差異の情報開示拡大(【女性活躍推進法】改正関連)

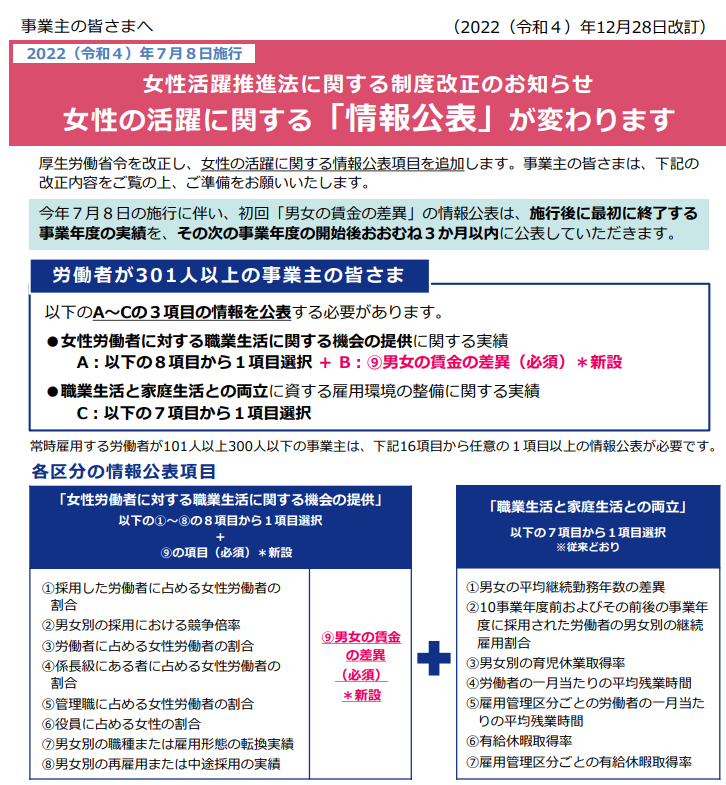

(結論)【女性活躍推進法】の改正により、男女間の賃金差異の情報開示義務が、従業員301人以上の企業から「101人以上」の企業に拡大されます。また、差異の理由に関する説明責任も強化されます。

背景:日本の賃金格差22%以上という現実

日本の男女賃金格差は2022年の年齢階級別に男女の年収差をみた場合、最も差が小さい20~29歳の年齢階級でみても、女性の年収は男性対比で約22%低い状況でした。政府はこれを「構造的課題」と位置づけ、企業の情報開示を制度的に強化します。

過去は301人以上に以下の情報公表義務を課していました。

改正内容

- 対象企業:301人以上 → 101人以上 に拡大

- 男女間賃金差異 の公表 及び女性管理職比率 の公表

- 「男女賃金差異の理由・説明欄」を指針で明記

政策意図

- 単なる「数値公開」ではなく、「説明責任の可視化」を目的化。

- 人的資本開示との接続(有価証券報告書・統合報告書との整合)も意図されています。

実務への影響

- 人事データの整備(職種別・等級別賃金データ)

- 格差の合理的理由を説明できる社内文書の準備

- 求職者・投資家・従業員に対する透明性向上

💡 実務示唆:

「賃金の説明責任」は法令対応にとどまらず、報酬設計の戦略性・公正性を示す重要な経営指標へ。

第4章:女性活躍の「新たな柱」──えるぼし認定の見直しと「女性の健康支援」

(結論)女性のキャリア形成の前提として「健康支援」が重視されます。従来の「えるぼし認定」に加え、健康支援体制を整備した企業を上位認定する「えるぼしプラス」が創設されます。

背景:活躍の前提に「健康」を置く転換

月経・不妊治療・更年期などの健康課題がキャリア形成を妨げているという指摘が強まり、厚労省は「活躍の結果」から「健康を支える仕組み」へと政策軸を転換しました。

以下は改正【女性活躍推進法】の施行に向けた主な検討事項に係る対応方針(案)として提案されています。

改正案①:「えるぼしプラス」の創設

従来の「えるぼし認定」に加え、健康支援体制を整備した企業を上位認定する「えるぼしプラス」を創設。

<評価項目例>

① フレックス・テレワーク等の柔軟勤務制度

② 健康支援方針の明文化

③ 管理職研修の実施

④ 相談体制(産業医・EAP)整備

改正案②:第1段階認定の緩和

裾野拡大のため、1段階目(1つ星)認定の要件を緩和。中小企業でも取得可能な水準へ。

実務インパクト

- 健康支援を人事戦略と統合

- 就業規則・勤務制度の改訂(柔軟勤務・短時間勤務等)

- 外部相談窓口・研修体系の整備

💡 実務示唆:

「女性の健康支援」は福利厚生ではなく、人的資本マネジメントの新しい評価軸となる。

第5章:今回の議論が意味するもの──“義務”から“構造設計”へ

(結論)今回の改正群は単なる規制強化ではなく、企業に「構造設計責任」を求めるものです。労働行政は「禁止と義務」から「文化と仕組みの整備」へと舵を切っています。

各テーマと政策目的、企業に求められる構造は以下の通りです。

テーマ:カスハラ

政策目的:

尊厳の保護

共通構造:

安全な就業環境の制度化

テーマ:賃金格差

政策目的:

公正の確保

共通構造:

データガバナンスと説明責任

テーマ:健康支援

政策目的:

両立の実現

共通構造:

柔軟勤務と文化形成

企業実務では、

- 経営層の説明責任(方針発信・ガバナンス統制)

- データと心理的安全性の統合(人的資本KPIの運用)

- 管理職の意識変革(対話・傾聴・現場判断)

が不可欠となります。

第6章:今後のスケジュールと注目点

(結論)以下の通り関連する指針や省令は2025年12月頃に正式公布される予定です。企業は厚労省から公表される実務マニュアルやQ&Aに注目し、対応準備を進める必要があります。

指針・省令の正式公布

男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表やえるぼしプラス(仮称)認定についての指針・省令が2025年12月頃公布、適用期日は令和8年4月1日となる予定です。

実務マニュアル・Q&A

改正法対応資料として厚労省より順次公表見込みです。

💬 展望:働き方の再設計期へ

本審議会は、「柔軟で安心な働き方」を社会全体でどう設計するかを問うものでした。これらの改正は、法務対応だけでなく、企業文化・評価制度・開示戦略までを貫く“職場の新常識”を形づくる動きといえます。

よくある質問(Q&A)

Q1. カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化とは何ですか?

A1. 【労働施策総合推進法】改正により、事業主は「顧客等からの著しい迷惑行為」に対し、従業員の就業環境を守るための防止措置(相談体制整備、方針明確化など)を講じることが義務化されます。パワハラ等に並ぶ「第三のハラスメント」として法的に位置づけられる見込みです。

Q2. 男女間賃金格差の情報開示は、どの企業が対象になりますか?

A2. 【女性活躍推進法】改正により、情報開示の義務対象が従来の「従業員301人以上」から「101人以上」の企業へと拡大される予定です。単なる数値公開だけでなく、格差の理由に関する説明責任も強化される方針であり、中小企業でも人事データの整備と分析が急務となります。

Q3. 「えるぼしプラス」認定とは何ですか?

A3. 「えるぼしプラス」は、従来の女性活躍推進「えるぼし認定」に加え、月経や更年期など「女性の健康支援」体制を整備した企業を上位認定する新しい制度です。柔軟な勤務制度や相談体制の整備が評価項目となる見込みで、健康支援が人的資本マネジメントの新たな評価軸となります。

Q4. これらの法改正はいつから施行されますか?

A4. 第85回労働政策審議会での議論を経て、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表やえるぼしプラス(仮称)認定についての指針・省令が2025年12月頃公布、適用期日は令和8年4月1日になる予定です。企業は厚生労働省から公表される実務マニュアルやQ&Aに注目し、就業規則の見直しや相談窓口の設置など、具体的な対応準備を進める必要があります。