企業の生成AI活用、なぜ進まない? 経営層と従業員のギャップ解消と業務再設計の鍵

2025.11.16

- blog

- AIガバナンス

- DX

- 人材育成

- 業務再設計

- 生成AI

- 組織改革

- 経営戦略

多くの企業でChatGPTやMicrosoft Copilotなどの生成AI導入が始まりました。しかし、「導入はしたものの、一部の従業員しか使っていない」「業務効率化に繋がっている実感がない」と悩む経営者や管理職の方も多いのではないでしょうか。

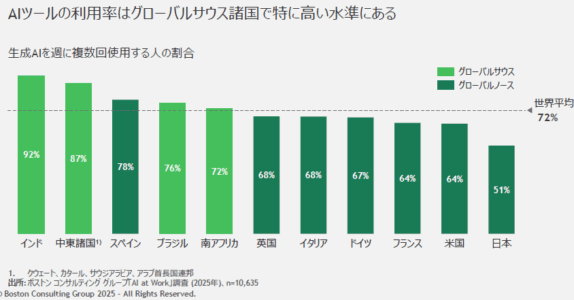

実は、日本企業の生成AI活用率は、インドなどのグローバルサウス諸国に比べ大きく遅れをとっています。本記事では、このギャップを生む本質的な理由と、経営層と従業員の意識差を埋め、AIを真の競争力に変えるための「業務再設計」の具体的なステップを解説します。

企業の生成AI活用、8割が「使う」も実態は?

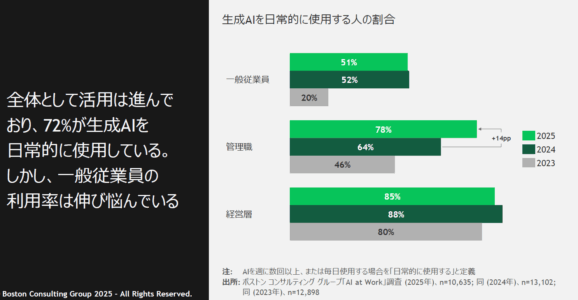

BCGの職場におけるAI活用に関する意識調査2025において企業の生成AI活用において、経営者層の約8割が日常的に使用しているのに対し、一般従業員の利用率は約5割に留まっています。さらに、この「日常的」の定義が問題で、単に「1日に1回程度」の利用では、生成AIのポテンシャルを活かしているとは言えません。

2023年のデータでは、経営者層の80%が生成AIを「日常的に使用する」と回答しています。しかし、この「日常的に使用する」という定義には注意が必要です。

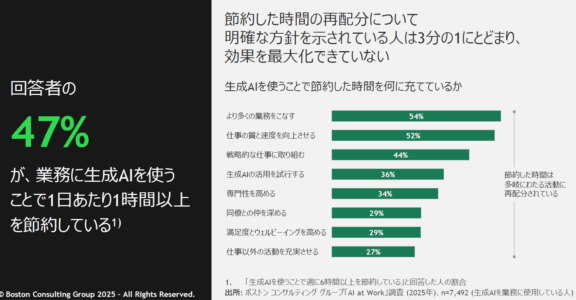

2022年11月のChatGPT公開当初ならいざ知らず、現在において「生成AIを1日に一回程度しか使わない」レベルは、もはや「利用している」とは言えない段階に来ています。ヘビーユーザーは1時間あたり10回以上AIにアクセスしており、この頻度の差が、そのまま業務効率とアウトプットの質に直結します。

経営者層と一般従業員の利用率の差(85% vs 51%)を単純に比較するよりも、「組織全体としてAIが遊休資産になっていないか?」という視点が重要です。

なぜ日本(51%)はインド(92%)に劣るのか?「経路依存性」の罠

生成AIの活用率がインドで92%、日本で51%と大差がついている理由は、単なる「デジタルリテラシー」の差ではありません。これは「経路依存性(パスディペンデンシー)」の問題です。日本企業は既存業務への「追加」でAIを捉える一方、インドなどは「AI前提」で業務をゼロから設計し、各社員の能力差を埋めていく作業をしています。

日本・OECDの課題

- 既存の業務フローが確立・固定化している。

- AIは、その既存業務を「効率化するツール」として「追加」される。

- 結果、「既存業務+AI操作」という二重負担感が発生しやすい。

経営の成功 = コスト削減 + 効率化 + 既存プロセスの最適化の考え方を維持できない

インド・グローバルサウスの強み

- 固定化された業務フローが(良い意味で)存在しない。

- 最初からAIを前提として業務プロセス全体を設計する。

- AIを「追加コスト」ではなく「標準装備」として扱える。

経営の成功 = コスト削減 + 効率化 + 既存プロセスの最適化の考え方を維持できる

日本企業が取るべき戦略は、既存業務の「効率化」ではなく、カエル跳びのように進化する「フロッグリープ戦略」です。すなわち、AIが存在することを前提に、全ての業務をゼロベースで再設計する必要があります。

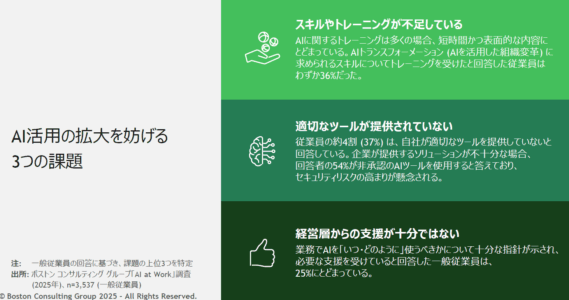

従業員がAIを使わない3つの本質的な理由

従業員のAI利用率が低いのは、トレーニング不足やツールの欠如が主因ではありません。本質的な理由は「価値を感じない」からです。組織がAIを「業務効率化(=面倒な追加作業)」の文脈でしか提示せず、従業員個人の仕事が「どう楽しくなるか」というCX(従業員体験)の設計が欠如しています。

経営層は「なぜ部下はAIを使わないのか」と嘆き、その理由を「トレーニング不足」「適切なツールがない」「支援がない」からだと考えがちです。

しかし、問題の本質は「エフォート(努力)設計」の欠如にあります。従業員がAIを使わない最大のボトルネックは、シンプルに「その価値を感じない」からです。

経営層(85%)や管理職(78%)の利用率が高いのは、彼らが「自分の文脈で価値を実感している」証拠です。一方で、一般従業員には「あなたの仕事がどう楽になるか、どう楽しくなるか」というCX(従業員体験)の設計が決定的に不足しています。

効果的なトレーニングとは、時間の長さではありません。以下の3点が重要です。

- 価値の実感: 自分の文脈で「価値」を実感できるか。

- 高速PDCA: その場で自分のユースケースを試行できるか。

- 即実践: 座学ではなく「明日の仕事でこう使う」という即実践型か。

日本企業が持つ「OJT文化」や「すりあわせ文化」は、この「文脈付き学習」の仕組みそのものであり、AIトレーニングに応用できる強みです。

解決策:「AI前提」で業務をゼロベースで再設計する

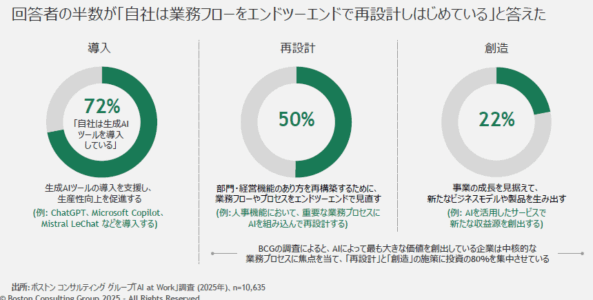

多くの日本企業がAI導入(72%)で満足し、業務フロー全体をAI前提で組み直す「再設計(50%)」、新ビジネスを創出する「創造(22%)」に進めていません。この「再設計」こそが、CX(顧客体験)とEX(従業員体験)の好循環を生む鍵です。

AI導入のステップは3段階ありますが、多くの企業が第一段階で満足してしまっています。

- 導入 (72%): AIツールを入れただけ。生産性向上に留まる。

- 再設計 (50%): 業務フロー全体をAI前提で組み直す。→ CXとEXの好循環が生まれる。

- 創造 (22%): 新ビジネスモデルを創出する。→ 競争優位性を確立する。

「50%」という数字は、裏を返せば「半分の企業がまだ業務の再設計に着手していない」という警告です。

日本企業は、現場の暗黙知(すりあわせ文化)をAIエージェントの連携(オーケストレーション)として形式知化すれば、それが新たなグローバル競争力となります。

経営層が陥る「知性の罠」と「古いOS」

AI活用が進まない根本原因は、経営層の「脳のOS」が古いままであることです。いまだに「AIで何を削減できるか?」というコスト削減の問いに終始しているのです。今問うべきは「顧客は、何を実現したくて、まだできていないのか?」という価値創造の問いです。

AI導入の目的が「戦略的業務に時間を使える(44%)」に留まっているのは、経営層が「知性の罠」に陥っている可能性があります。高度経済成長期に正解だったOSが刻まれています。

経営の成功 = コスト削減 + 効率化 + 既存プロセスの最適化しかし、AI時代の成功方程式は異なります。

経営の成功 = 顧客の想像実現 × (CX + EX)の好循環 × 組織の自走力このOSの違いが、立てる「問い」の構造的な欠陥に繋がります。

- ❌ 古い問い: 「AIで何を削減できるか?」「どの業務を自動化できるか?」

- ✅ 新しい問い: 「顧客は、何を実現したくて、まだできていないのか?」「組織からどんな『めんどくさい』を消せば、従業員は輝けるのか?」

処方箋:アイデンティティ・リセット会議

経営層がフレームをリセットするためには、自社の「アイデンティティ」を問い直す「ゼロベース会議」が有効です。

- 自社を「葬る」演習: 「当社が明日消滅したら、顧客は何に困るか?」を全員で書き出します。「特に困らない」が多ければ、アイデンティティ自体が虚構である証拠です。

- 「我々は〇〇業ではない」宣言: 自社の産業分類をあえて否定します。(例:トヨタ「我々は自動車メーカーではない。移動体験デザイナーだ」)

- AIで実現する「新・我々らしさ」の定義: 「AI時代の我が社らしさとは?」を議論し、一行に凝縮します。

これにより、アイデンティティが「過去の呪縛」から「未来への羅針盤」へと変わります。