AI法務室 攻めのAI活用を実現するアジャイル法務パートナー

AIの急速な進化に、従来の法務体制では対応が追いつかないと感じていませんか?ルール作りが後手に回り、事業のスピードを阻害したり、逆にリスクを放置してしまったりするケースが増えています。しかし、AIの利用をためらえば、企業競争力は低下する一方です。

この記事を読めば、AI時代に不可欠な「AI法務」の考え方と、リスクに迅速に対応しながら事業を成長させるアジャイルなアプローチがわかります。

AI法務という思考が不可欠な理由

なぜ今、「AI法務」という新しい考え方が必要なのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化と、それに伴う法務の役割の変化があります。

①技術の指数関数的な進化と法整備の遅れ

AI技術は、もはや30年かけて実用化されるような牧歌的なものではありません。あらゆる技術が指数関数的に発達し、国際的なコンセンサス形成や法整備(ハードロー)が追いつかない状況です。そのため、企業は政府のガイドラインを待つのではなく、自らアジャイルに自主規制やルールを構築し、変化に対応していく必要があります。

②AI利用でユーザー側にも問われる責任

AIの責任問題は、開発者だけの話ではありません。AIを自社の製品やサービスに導入した場合、そのAIが生み出した結果に対する第一次的な責任は、ユーザーである企業が負う可能性が高まっています。例えば、AIを組み込んだ自動車や医薬品に問題があれば、それを提供した企業の責任が問われるのです。

③競争優位性を保つためのリスク対応

リスクを恐れてAIの利用を中止するのは、競争力の観点から現実的ではありません。日本の労働生産性はOECD加盟国中29位と低迷しており、AIによる生産性向上は不可欠です。技術を受け入れつつ、変化に即応してリスク管理できる体制、つまり「アジャイル法務」が企業の存続に直結します。

| 評価項目 | 従来型の法務 | AI法務(アジャイル法務) |

|---|---|---|

| 意思決定 | 法整備を待って判断 | 暫定ルールで迅速に導入 |

| リスク管理 | 禁止事項を定める(ネガティブリスト) | 利用原則を定め、許容範囲を明確化 |

| 役割 | 法規制の遵守と監視 | 事業促進とリスク管理の両立 |

なぜ若手・エンジニアはAI活用が必須なのか

AIの導入は、特に若手人材やエンジニアにとって、もはや選択肢ではありません。彼らのキャリアと企業の未来にとって、AI活用は宿命とも言えます。

キャリアアップと生産性向上

若手社員やエンジニアにとって、AIなどの最新技術を使いこなすことは、自身の市場価値を高め、生産性を上げるために不可欠です。会社がAI活用に消極的であれば、彼らはキャリアアップの機会を失い、成長できる企業へと転職してしまうでしょう。

人材流出のリスクと企業の競争力

「ルールで禁止すればよい」という考えは、もはや通用しません。厳しいルールは、AIを使いこなす優秀な人材(例えば、既に業務でChatGPTを常時利用している10%の層)の流出につながります。結果として、変化に対応できない人材だけが社内に残り、企業の競争力は著しく低下する危険性があります。

[専門家のコメント]

AIツールの利用を一方的に禁止することは、シャドーITを助長させるだけです。むしろ、会社が安全な環境を整備し、積極的な利用を促すことで、従業員のスキルアップと業務効率化、双方の実現につながります。

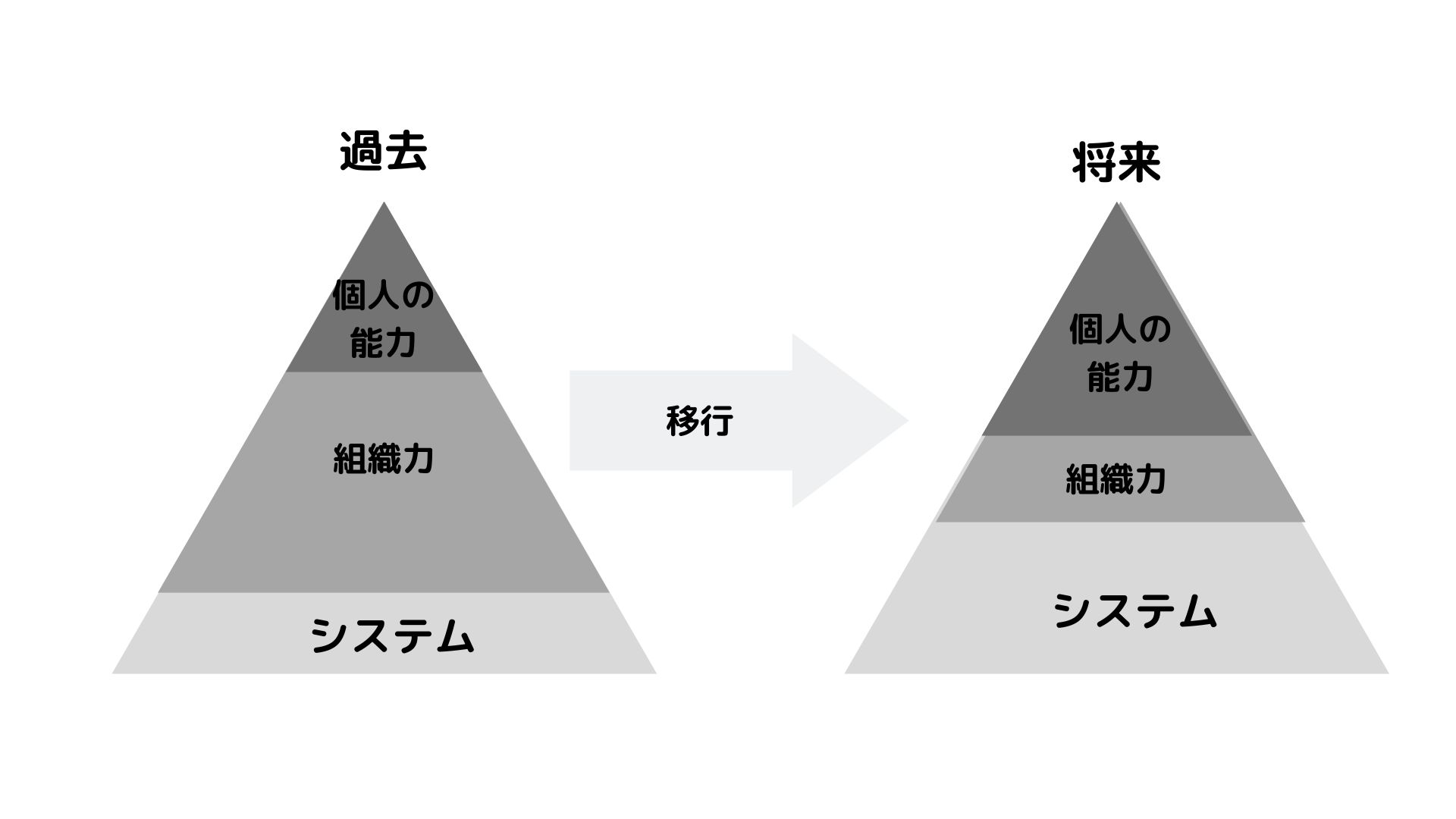

AI時代の組織とアジャイル法務の実践

AIを全社で活用し、競争力を高めていくためには、どのような組織体制とルールが必要なのでしょうか。具体的な実践方法を解説します。

アジャイル法務を導入する3ステップ

- 利用原則の策定

経営層が「禁止」ではなく「促進」を前提とした行動指針(利用原則)を明確に定めます。これにより、現場が安心してAIを活用できる土台ができます。 - 各部署に合わせたルール作り

全部署で画一的なルールを強制するのではなく、部署ごとのニーズやリスクに応じて、利用範囲や手続きを柔軟に設定します。 - モニタリング環境の整備

利用状況を可視化し、リスクを早期に発見するためのモニタリング環境を整備します。これは従業員を監視するためではなく、安全な利用をサポートするための仕組みです。

よくある質問(Q&A)

Q. 導入したAIに問題があった場合、誰が責任を負うのですか?

A. ケースバイケースですが、基本的にはAIを自社サービスに組み込んで提供した企業が、ユーザーに対して第一次的な責任を負うと考えられます。その上で、AI開発元との契約に基づき、責任の所在を追及していくことになります。だからこそ、導入前のリスク評価や契約内容の精査が極めて重要です。

アジャイルな手法を取り入れ、貴社の状況に合わせたAI法務体制を構築するために、ぜひ一度ご相談ください。