アジャイル開発における受注者の裁判リスクと実務上の備え1

2025.09.15

- blog

- アジャイル開発

- スタートアップ法務

- ソフトウェア開発

- ベンダー

- 仕様変更

- 善管注意義務

- 準委任契約

- 裁判リスク

- 請負契約

アジャイル開発の裁判リスクと法的備え【受注者向けガイド】

1. 初めに:日本におけるアジャイル開発の法的状況

アジャイル開発は、その柔軟性から日本でも広く採用されています。従来のウォーターフォール開発とは異なり、反復的なアプローチが特徴です。開発の初期段階で、詳細な仕様を固定しません。

この特性は、ベンダー(受注者)には大きなメリットがあります。顧客ニーズへ柔軟に対応でき、開発も迅速に進みます。しかし、法的な観点では新たな課題やリスクも生じます。

本記事では、アジャイル開発で受注者が直面する裁判リスクを分析します。そして、リスクを減らすための実務的な備えも解説します。

1-1. ソフトウェア開発特有の難しさ

情報の非対称性が生むベンダー不利な状況

ソフトウェア開発には専門知識が不可欠です。そのため、裁判官やユーザーには内容が分かりにくいものです。ここに「情報の非対称性」が生まれます。

結果として、ベンダーに不利な状況が起こりがちです。たとえ契約書がベンダー優位でも、裁判官はユーザー側に立つことがあります。情報格差を理由に、ベンダーへ厳しい判断を下すのです。

裁判官の中には、開発を一般的な工事と同じように考える人もいます。ユーザーとの対話なしに完成できると誤解しているのです。しかし、アジャイル開発は工事とは全く異なります。アジャイルという言葉は広がりましたが、正しく理解されているかは疑問です。

ウォーターフォールとの本質的な違い

ソフトウェア開発は、標準化された工事とは違います。常にカスタマイズが伴います。そのため、一度決めた要件定義の変更は大変です。変更には大きな手戻りが発生し、後戻りできません。

しかし、ユーザーは最初から仕様を固めたがりません。「具体的なイメージが湧かない」というのが主な理由です。ウォーターフォール開発では、このような手戻りは許されません。

アジャイルなら手戻りがないと考えるのは間違いです。実際には手戻りもあり得ます。アジャイルは、開発を小さく繰り返すことで、手戻りのリスクを最小化する仕組みなのです。

ベンダーとユーザー双方に求められる姿勢

アジャイル開発は、紛争が起きやすい構造をしています。プロジェクト開始後、ユーザーから大量の資料が出てくることも珍しくありません。そのため、優しく几帳面なユーザーとでなければ、紛争は避けられないでしょう。

プロジェクトは短期契約を更新していく形が一般的です。これは、ユーザーがベンダーとの相性を見極めるためでもあります。ベンダーは、作業内容の記録を徹底すべきです。何をやり、何をやったのか。記録は、報酬を確実に受け取るためにも重要です。

ユーザーは「何かを完成させたい」と期待しています。ベンダーはその期待を理解し、適切に管理せねばなりません。プロジェクトマネジメントを通じて、期待値をコントロールすることが求められます。アジャイルは準委任契約が基本ですが、免責ではありません。重い善管注意義務が課されることを忘れてはいけません。

1-2. 法的責任

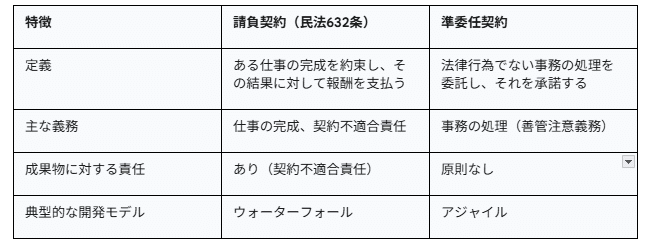

ソフトウェア開発の契約類型は、法的責任に大きく影響します。アジャイルとウォーターフォールでは、適した契約類型が異なります。

① 請負契約

請負契約は「仕事の完成」を約束する契約です。受注者は、決められた仕様の成果物を期日までに納品する義務を負います。もし成果物に不備があれば、契約不適合責任を問われます。

この契約は、ウォーターフォール開発と親和性が高いです。開発前に仕様が確定しているため、「仕事の完成」の定義が明確だからです。そのため、法的な争点も「仕様通りか否か」に絞られやすい傾向があります。

② 準委任契約

準委任契約は、特定の事務処理を委託する契約です。受注者は成果物の完成ではなく、業務を適切に行う義務を負います。これを「善管注意義務」と呼びます。

アジャイル開発は、準委任契約に近い性質を持つとされます。開発中に仕様が柔軟に変わるためです。情報処理推進機構(IPA)も、アジャイル開発には準委任契約が適切だとの見解を示しています。

1-3. 契約類型の法的影響

契約類型が請負か準委任かで、ベンダーの責任は大きく変わります。準委任契約の争点は、主に「善管注意義務違反」の有無です。専門家として、業務を誠実に遂行したかが問われます。

一方、請負契約では「成果物の完成」が義務です。納品物が契約内容と合わなければ、責任を追及されます。アジャイル開発で請負契約を結ぶと、リスクが高まります。仕様が変わり続けるため、納品物の適合性で争いやすいからです。準委任なら、最終的な完成責任は問われないと解釈されるのが一般的です。

善管注意義務は、過程の妥当性を問うものです。その基準は一律ではありません。例えばユーザーのITリテラシーが高い場合、ベンダーはユーザーの指示に従う側面が強くなります。逆にユーザーがITに詳しくない場合、裁判官は情報格差を考慮して、ベンダーに重い注意義務を課すことがあります。

2. 受注者が直面するアジャイル開発の裁判リスク

まず知るべきは、ITに詳しい弁護士は少ないという事実です。訴訟を提起する側も、開発を理解せずに行うケースが見受けられます。弁護士費用も高額になりがちです。

したがって、最優先すべきは訴訟の回避です。まずは話し合いでの解決を目指しましょう。ただし、上場企業などは説明責任の観点から、訴訟を選ばざるを得ない場合もあります。

2-1. リスク①:仕様変更の曖昧さに起因する履行範囲の争い

アジャイル開発で最も多い裁判リスクは、仕様変更の合意が曖昧なことにより、契約の履行範囲が不明確になることです。ユーザーが「当初の予算内のはずだ」と主張し、追加費用の支払いを拒否するケースや、無償での追加開発を要求される紛争に発展します。

アジャイルでは、開発が進む中で仕様が変わることが前提です。しかし、当初の見積もりが曖昧だと、契約の履行範囲も不明確になります。これが紛争の火種となるのです。

仕様変更に起因する主な紛争パターン

- 当初の見積もり範囲を巡る争い:ユーザーが「追加仕様も当初の予算内のはずだ」と主張し、追加費用の支払いを拒むケースです。

- 納品物の評価を巡る争い:「成果物が期待レベルに達していない」として、無償での追加開発を要求されるリスクです。

- 成果責任の有無を巡る争い:準委任契約を理由に「完成責任はない」と主張しても、裁判所が一定の成果責任を認める可能性があります。「アジャイル=免責」ではないのです。

裁判では、開発中のやり取りが重視されます。議事録、メール、仕様書などが証拠になります。これらの記録から、作業過程の妥当性が判断されるのです。仕様変更の合意プロセスは、特に重要です。記録を明確に残すことが、自身を守る最大の武器となります。

[弁護士の解説コメント]

仕様変更の合意プロセスにおける法的な注意点:通常契約に記載されていますが、書面(メールその他でも契約書に規定している通りでしたら問題ありません)で合意すると記載されているはずです。ライトなものはメール、これは1か月余分にかかる、100万円以上かかるようなものは責任を負いきれないでしょうから、基本書面で自分を守る方向に舵を切ってほしいところです。その辺の感度は、ベンダー側の方が詳しいですが、基本10万円から慎重に取り扱っておく方が良いでしょう。

議事録の残し方に関する専門家の具体的なアドバイス:誰も読まないだろうとして、略語やその他専門用語を書いてしまって、よりユーザーが見ないものは最悪です。最終的に裁判官が読むものだと割り切って、自分が書くべき事項をリスト化し、その後AIなどを使って分かりやすい用語に直してもらってから、相手に同意を貰う形が望ましいでしょう。

2-2. リスク②:情報提供義務違反とされる可能性

専門家であるベンダーには重い説明責任があります。特にリスクとなるのが「情報提供義務違反」です。費用変動の可能性や、各スプリントの成果確認の重要性を事前に説明しなかった場合、ユーザーの誤解を放置したとしてベンダーの責任が問われる可能性があります。

裁判所は、専門家であるベンダーに重い説明義務を課す傾向があります。アジャイル開発では、特に以下の点が争点になりやすいです。

ベンダーに求められる具体的な説明責任

- アジャイルの進め方を事前に説明したか:仕様は流動的です。そのため費用や期間が変動する可能性を、ユーザーに説明しておく必要があります。

- スプリントごとの成果を「受入済み」としたか:各スプリントの成果物について、ユーザーから明確な受入確認を得る仕組みが不可欠です。合意した証拠を残してください。

- ユーザーの誤解を放置しなかったか:ユーザーがプロセスを誤解していると感じたら、積極的に解消すべきです。放置すれば、ベンダーの責任と判断されるリスクがあります。

2-3. リスク③:進捗管理・課題共有の怠慢による信頼喪失

アジャイル開発では「透明性」が重要です。進捗や不具合の共有を怠ると、ユーザーとの信頼関係が失われ、紛争リスクが高まります。特に開発後半で重大な問題が発覚すると、進捗管理の怠慢としてベンダーの善管注意義務違反が問われやすくなります。

アジャイル開発では「透明性」が重要です。しかし、以下のような状況では信頼が損なわれ、紛争につながる可能性があります。

- 完了報告が形骸化していないか:スプリント完了報告が形式的になると、ベンダーとユーザーの認識にズレが生じ、積み重なっていきます。

- 不具合や技術的制約の共有を怠らなかったか:開発中の不具合は、早期に共有すべきです。報告が遅れ、後半で重大化するとベンダーの責任が問われます。工数の把握が難しい理由も含め、早い段階で透明性をもって説明することが重要です。

- PO(プロダクトオーナー)の理解不足を放置しなかったか:ユーザー側のPOがアジャイルを理解していない場合、ベンダーはそれを放置してはいけません。誤解を助長したと見なされる可能性があります。安易に相手に合わせず、言うべきことは議事録に明記しましょう。

3. 裁判になった場合に要求される資料と対策

3-1. 裁判で重要となる証拠資料

裁判では契約書や仕様書だけでは不十分です。裁判官はITの専門家ではないため、作業報告書、バックログ、ソースコードの分析など、作業過程の妥当性を具体的に示す「開発の記録」そのものが最も重要な証拠資料となります。

裁判では、契約書や仕様書だけでは不十分です。作業報告書やバックログ、ソースコードの分析が求められます。ベンダーが何をしたのか、裁判官に分かりやすく示す必要があります。

しかし、裁判官はITの専門家ではありません。「アジャイル」や「ソースコード」といった言葉すら知らないことも多いのです。

3-2. 開発環境の資料保全とバックアップの重要性

最大のリスクは、証拠資料が何も手元に残らないことです。特にユーザーのクラウド環境で開発した場合、契約終了後にアクセスできなくなるケースがあります。紛争に備え、作業記録や開発環境の資料は必ず自社でバックアップを保全しておく必要があります。

一番の問題は、開発資料が何もないケースです。ユーザーのクラウド環境で開発し、手元に記録がない場合がこれにあたります。紛争に備え、作業記録は必ずバックアップしておきましょう。資料がなければ、裁判で非常に不利になります。

3-3. 専門家(弁護士)との連携で紛争を有利に

証拠が揃っていても、裁判官に開発の妥当性が伝わらなければ不利になります。エンジニアは「分かるだろう」と丸投げせず、ITに強い弁護士と連携し、開発経緯を根気よく説明する必要があります。早期の相談が裁判回避にも繋がります。

証拠を揃えた上で、裁判官に分かりやすく報告書をまとめる必要があります。エンジニアは「このくらい分かるだろう」と弁護士に丸投げしがちです。しかし、その考えは非常に危険です。

開発の背景や経緯は、当事者しか分かりません。開発者同士の会話も、第三者には理解できないのが普通です。これは、外部の専門家でも同じです。

エンジニアは、弁護士に作業の妥当性を根気よく説明せねばなりません。裁判官は情報格差から、必ずしもエンジニアの味方とは限りません。常に紛争リスクを意識し、備えることが重要です。そして、早めにITに強い弁護士へ相談しましょう。裁判を回避できる可能性が高まります。