アジャイル開発における受注者の裁判リスクと実務上の備え5 アジャイル契約紛争回避|米国式アプローチで開発リスクをなくす

2025.09.15

- blog

- IPAモデル

- IT法務

- SLA

- T&M契約

- アジャイル契約

- システム開発契約

- 米国法務

- 紛争回避

「成果物が見えない」「予算が超過しそうで不安」。これらはアジャイル契約でよくある悩みです。アジャイルは仕様変更を前提に進むためです。そのため、従来のIPAモデル契約書だけでは、紛争リスクを十分に防げません。この記事では、米国事例に基づく実践的な契約手法を解説します。発注者も開発者も安心してプロジェクトを進める方法がわかります。

アジャイル契約の課題とは?米国政府の実践例

【このセクションの結論】

アジャイル契約の課題は、柔軟性ゆえの不確実性(アジャイルパラドックス)にあります。仕様が未確定なため、発注者と開発者の認識がずれやすいのです。米国政府は、進捗に応じてタスクを見直せる「T&M契約」や詳細な「SLA」を導入し、この課題に対応しています。

アジャイル開発の価値は、変化へ迅速に対応できる点です。しかし、その柔軟性が契約の不確実性を生む課題も抱えています。この課題に対し、米国では政府調達の段階から、紛争を防ぐ契約モデルを実践しています。

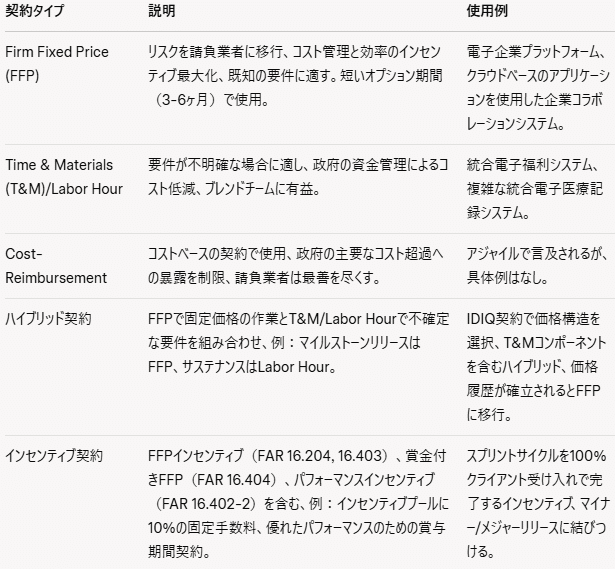

例えば、米国ではT&M(Time and Material)契約やIDIQ契約が代表的です。これらの契約は、要件が固まる前の発注を可能にします。進捗に応じてタスクやコストを柔軟に見直せます。その結果、無駄な投資を減らし、変化に強い体制を構築できます。

さらに、品質担保のため、SLA(Service Level Agreements)も詳細に定義します。例:「重大なバグは四十八時間以内に修正する」といった指標です。月次で期待値を合わせ、信頼関係を維持しています。

なぜIPAモデル契約だけでは不十分なのか?

【このセクションの結論】

IPAモデル契約は指針にはなりますが、アジャイル特有の「不確実性」への具体的な対策が不足しがちです。日本の契約はスコープ変更が硬直的で、品質の定義も曖昧になりやすいため、実務上の紛争回避には不十分なケースがあります。

アジャイルの不確実性は、発注者と開発者の双方にリスクをもたらします。発注者には「出口の見えない不安」が、開発者には「要求変更に振り回されるリスク」が生まれます。この構造問題を解決しなければ、プロジェクトは頓挫しかねません。

日本のIPAモデル契約も、一つの指針です。しかし、実務上の紛争を避けるには、より深い工夫が求められます。実際に、日米のアプローチには以下の違いがあります。

▼ 米国の特徴

- 契約の柔軟性:T&M契約やIDIQ契約で、スコープと予算を月次で見直す。

- 品質保証:具体的な数値を定めたSLAで品質を客観的に管理する。

- 紛争解決の主体:法務部が主導し、ビジネスを止めないための早期解決を目指す。

▼ 日本の特徴

- 契約の柔軟性:準委任契約が主だが、スコープの変更手続きが硬直的な場合が多い。

- 品質保証:善管注意義務の範囲が曖昧で、品質の定義を巡り対立しやすい。

- 紛争解決の主体:問題が深刻化してから弁護士が介入するケースが多い。

アジャイル契約の紛争を回避する4つの具体的アクション

【このセクションの結論】

紛争を回避するには、契約の柔軟性とプロセスの透明性を高める仕組みが重要です。具体的には、「スプリント単位での契約更新」「中途解約ルールの明文化」「プロセスの可視化」「作業ログのリアルタイム共有」の四つのアクションが有効です。

では、具体的にどんな仕組みを契約や運用に盛り込むべきでしょうか。ここでは、紛争リスクを構造的に減らすための四つの手法を提案します。

① スプリント単位での契約更新

まず、開発を一~四週間の「スプリント」に区切ります。スプリント終了ごとに成果物をレビューします。その結果次第で、発注者は次の継続を判断します。これで投資リスクを最小限に抑えられます。

② 中途解約時の精算ルールを明文化

次に、プロジェクトが途中で中止になる場合に備えます。「どこまで完成すればいくら支払うか」という精算基準を契約初期に決めます。これで出口戦略が明確になり、双方の納得感が高まります。

③ プロセスの「信頼性」を可視化する

プロセスの信頼性を可視化することも有効です。例:開発チームの応答速度や仕様変更への対応率を数値化し、共有します。発注者側の課題が与える影響も可視化します。結果、一体感のあるチームを醸成し、心理的安全性を確保できます。

【専門家のコメント】

法的な観点からも、記録を残すことは極めて重要です。特に、作業ログなどは「誰が見てもわかる形」にすべきです。アジャイルでは仕様変更の合意プロセスが最大の争点になりやすいためです。客観的な記録は、自社の正当性を証明する強力な証拠になります。

④ 作業ログと成果物をリアルタイムで共有

最後に、作業ログと成果物をリアルタイムで共有する仕組みも作ります。タスクボードやバージョン管理ツールへのアクセス権を発注者にも提供します。これで認識のズレを早期に発見・修正し、構造的な透明性を実現できます。

これらの仕組みは、日々の運用プロセスに組み込むことが何よりも重要です。まずは短期契約から始め、成功体験を積み重ねていくことをお勧めします。

質問: アジャイル契約で最も多い紛争の原因は何ですか? 回答: 結論は「仕様変更とコスト負担に関する認識のズレ」です。アジャイルは変更を前提としますが、その範囲や精算ルールが不明確だと紛争に発展します。スプリント単位での合意形成と記録が重要です。

質問: T&M契約とは何ですか? 回答: 結論は「作業時間と実費(工数)に基づいて報酬を支払う契約形態」です。米国で多く採用され、仕様が未確定なアジャイル開発に適しています。ただし、コストが青天井になるリスクを防ぐため、予算上限(キャップ)の設定や進捗管理が不可欠です。

質問: IPAモデル契約書はアジャイル開発に使えませんか? 回答: 結論は「利用可能ですが、カスタマイズが必要」です。IPAモデルは準委任型を推奨していますが、アジャイル特有の柔軟な仕様変更プロセスや、中途解約時の精算ルールを具体的に追記しなければ、実務上の紛争リスクに対応しきれない場合があります。

質問: アジャイル開発で弁護士に相談する最適なタイミングはいつですか? 回答: 結論は「契約締結前」です。特に、スコープの定義、精算ルール、SLA(品質保証)の策定段階で相談することが紛争予防に最も効果的です。プロジェクト開始後でも、仕様変更の合意プロセス構築時に相談することで、リスクを最小化できます。